Blog

Presidente de ACIET, Hugo Valencia Porras, reflexiona sobre temas nacionales

- 26 octubre, 2021

Con gran despliegue, propio de la publicidad oficial, así como de la necesidad de calmar los ánimos de los jóvenes que participaron en el paro nacional en mayo de 2021, el Gobierno Nacional presentó su propuesta de Matrícula Cero, para favorecer la continuidad en los estudios superiores de los jóvenes de estratos socioeconómicos 1 al 3. La oferta del presidente Duque y la ministra Angulo señala que durante el segundo semestre de este año y los dos de 2022, el Gobierno financia la matrícula de 695 mil jóvenes, de estos estratos, en las instituciones de educación superior – IES – oficiales.

El Gobierno logró incluir el tema en el texto de la llamada Ley de Inversión Social, mejor reconocida como reforma tributaria, aprobada por el Congreso de la República, y que permitirá al Ministerio de Hacienda reservar los recursos para distribuirlos de la forma y en los tiempos que le indique el Ministerio de Educación.

Con su aprobación, en Senado y Cámara, en el pasado mes de septiembre, el presidente Duque dijo que “la Matrícula Cero es la mayor conquista educativa que ha alcanzado Colombia”, y tanto él como la ministra Angulo han insistido en que lo han convertido en política pública.

Ley de Inversión social:

ARTÍCULO 27º MATRÍCULA CERO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Con el objeto de mejorar el acceso a la educación superior en el nivel pregrado, adóptese como política de Estado la gratuidad para los estudiantes de menores recursos.

Para ello, el Gobierno nacional destinará anualmente recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables socio-económicamente de los estratos 1, 2 y 3, mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas.

La noticia es muy positiva si se evalúa desde la óptica del aumento de inversión estatal en educación superior, el sostenimiento de la cobertura y el no abandono de las aulas universitarias de parte de estos cientos de miles de jóvenes. Gracias a los distintos apoyos financieros del Gobierno Nacional para las IES públicas, la deserción en educación superior en Colombia en 2020, con respecto a 2019, fue menos de la esperado.

Pero…

La medida del Gobierno salva de la deserción y el no estudio a un importante número de colombianos, pero da la espalda a muchos más. Termina siendo inequitativa, clasista, selectiva y excluyente.

Técnica, y socialmente, la propuesta de Matrícula Cero no es una política pública. Deja por fuera del beneficio a cientos de miles de jóvenes de las propias IES oficiales y, en una decisión incomprensible, también le cierra la puerta al apoyo de colombianos que apostaron por la formación en la educación privada. Veámoslo en detalle.

Por más que haya sido impulsada por el Ejecutivo y hubiera contado con el respaldo del Legislativo, no es una política pública. Para que una propuesta de acción social sea considerada realmente como una política pública en educación superior, ésta debe cumplir, por lo menos, con estas condiciones:

1) Debe beneficiar, sin excepción, a la totalidad de la población objetivo de la misma

En Colombia, según los propios datos del Ministerio de Educación, en SPADIES, la población de estudiantes de estratos uno al tres que estaban matriculados en las IES públicas (en 2020), estuvo por el orden de 1.125.000, y la promesa del Gobierno busca cubrir 695 mil. Sin explicación alguna, 430 mil jóvenes de estos estratos, que ya vienen matriculados en IES oficiales, se quedarán sin la ayuda del gobierno.

En el caso de los alumnos ubicados en los estratos 1 al 3, matriculados en el mismo periodo en las IES privadas, la cifra asciende 960 mil y ninguno de ellos recibirá el beneficio. Y ni hablar del más de un millón de estudiantes de programas de formación postsecundaria en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, tanto públicas como privadas, para los que ni siquiera hay algún incentivo oficial de esta naturaleza.

2) Debe fundamentarse en criterios técnicos, debidamente soportados y analizados

Matrícula Cero recogió el nombre con el que los movimientos estudiantiles bautizaron su reclamo por gratuidad plena, pero tomó la denominación para una propuesta imparcial e incompleta, como se ha visto aquí. No se conoce un análisis técnico, estudio de benchmarking, consulta experta o la búsqueda de referentes internacionales, de parte del Gobierno Nacional, para justificar, con argumentos conceptuales, la propuesta.

“Sin perspectiva de derechos, sin que los ciudadanos conozcan en profundidad qué les corresponde por el sólo hecho de su condición ciudadana, cualquier política pública puede verse gravemente restringida a las experiencias, opiniones y, eventualmente, a los intereses de los gestores y administradores públicos”, expresó el periodista argentino Washington Uranga en su texto “Sin comunicación no hay políticas democráticas” (2012), disponible en la web.

“La política, y el estudio de la misma, debe ir acompañada de cifras exactas, indicadores y análisis presupuestales, y en la práctica, ni siquiera la propuesta que radicó el Ministerio de Hacienda de reforma tributaria (Ley de Inversión Social) presentó esta información. El gobierno lanzó la iniciativa sin cifras exactas, luego de hacerlo comenzó a recorrer el país para asegurar recursos que le faltaban con gobernaciones, alcaldías e IES, y no puede asegurar que ellos seguirán de forma indefinida dando recursos para fondear la iniciativa”, señaló recientemente El Observatorio de la Universidad Colombiana.

¿Por qué estratos en vez de Sisbén?, ¿por qué de esta forma?, ¿por qué dejar por fuera a los estudiantes de escasos recursos de las IES privadas?, ¿por qué depender de los recursos de entes territoriales y de las propias IES públicas, ya de por sí golpeadas financieramente? Basta con hablar con rectores y funcionarios públicos cercanos al tema para descubrir que la propuesta tomó por sorpresa al propio Ministerio, que debió comenzar, a tientas (y aún no ha acabado) a construir o justificar el proyecto, sin referentes técnicos.

Algunas de las advertencias que se encuentran en los documentos guía elaborados por el Ministerio para operacionalizar el programa, reflejan preocupantes restricciones y limitaciones que pueden causar impactos dramáticos entre la población estudiantil.

“El Ministerio de Educación Nacional, en procura de la sostenibilidad financiera de la estrategia y en consideración a los recursos disponibles, podrá informar a las Instituciones que no hubiesen concluido su proceso de matrícula, de restricciones en el número de estudiantes, topes máximos de matrícula, entre otras, que deban cumplirse en la implementación de la estrategia”

Tomado de los textos presentados por Mineducación a las IES públicas, sobre la operatividad del programa.

3) Debe ser fija y sostenible en el tiempo

Aunque el actual, y en su última etapa, Gobierno desee que su propuesta se extienda para los próximos mandatos, el desarrollo legislativo aprobado tampoco lo asegura. El país queda en manos de la voluntad e interpretación que la próxima Presidencia y Ministerio de Educación decidan al respecto: Mantenerlo igual, aumentar los beneficios o suspenderlo. Esto se traduce, también, en que muchos de quienes se beneficiarán ahora posiblemente podrían perder la anunciada gratuidad, si el próximo primer mandatario decide recortar o acabar el programa, con lo que estudios de entre 6 y 10 semestres quedarían financiados plenamente sólo en tres.

4) Debe asegurar el crecimiento del sector, en alguna de sus variables esenciales (calidad, o cobertura, o pertinencia, o impacto social…)

Matrícula Cero no es gratuidad plena como algunos también han vendido erróneamente la idea, y por ahora es una propuesta temporal (como lo fue Ser Pilo Paga en su momento). Toma recursos públicos para financiar estudiantes en IES oficiales, pero parece olvidar que la educación superior en Colombia es un servicio de naturaleza pública, también prestado por IES privadas.

El programa, más entendido como una alternativa a la posible deserción por la situación económica de los estudiantes agravada por la pandemia, no consolida a la educación superior pública.

Los rectores de las universidades e IES oficiales celebran el apoyo a sus estudiantes, pero saben que no es gratuidad plena, que podrían tener una “bomba de tiempo” si en 2023 no se extiende el programa, quedan con capacidad instalada en su máxima operatividad y los recursos adicionales, en el caso de las universidades públicas, comprometidos por el Gobierno Duque terminan con la finalización de su mandato.

Aunque la calidad no es el eje de la propuesta, demandará que las instituciones públicas replanteen muchas de sus metas y planes estratégicos por la “explosión” de matrícula, mientras que las privadas también deberán replantear sus metas e, inclusive, sus inversiones para obtener acreditaciones y reacreditaciones, en virtud de la ya vista desaparición gradual de sus estudiantes.

Y si bien protege la continuidad en el sistema de 695 mil estudiantes, no contempla ninguna acción similar o complementaria para el resto de colombianos que se quedan sin el beneficio, tanto en las IES públicas como privadas. Esto podría traducirse en malestar social, sensación de abandono y exclusión.

Para completar, tampoco fomenta la movilidad positiva entre niveles, sistemas, IES o tipologías, manteniendo las criticadas y demostradas como inequitativas formas de asignación inercial de recursos (las IES más grandes reciben más, independientemente de sus resultados, y las IES más pequeñas reciben menos, así se esfuercen mucho). Mantiene un statu quo más creado por las condiciones económicas que académicas, según el cual el técnico o tecnológico no necesariamente está allí por vocación sino por necesidad, costo o ausencia de oferta.

Entonces aparecen preocupantes preguntas en el sector: ¿Si el gobierno anuncia gratuidad plena, por qué ésta beneficia sólo a algunos?, ¿por qué deja por fuera a todo el sector privado, si sus IES complementan el limitado cubrimiento de la oferta educativa por parte de las IES oficiales, y porque los estudiantes de las instituciones privadas también son colombianos y no hay motivo alguno para excluirlos?, ¿qué pasará con los miles de estudiantes de las IES privadas que están desertando con el deseo de ir a las públicas a estudiar gratis, y que no serán aceptados?, ¿por qué un TyT no puede migrar hacia un programa de nivel universitario, con las ayudas del Estado?, … y qué pasará con los otros miles de colombianos de estratos 1 al 3 que hasta ahora no han accedido a la educación superior y quisieran hacerlo?…

5) Debe ser analizada, consensuada, aceptada y legitimada con el sector

Según el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991, uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Esto no se dio. El Gobierno asumió que era una respuesta afortunada para atender los requerimientos de la juventud que protestó en el paro nacional y, sin consulta con el sector, anunció el programa. Paradójicamente, pese a la importante inversión económica que significa y la intención gubernamental de responder a un aparente reclamo social, ninguna de las asociaciones que estuvieron detrás del paro, ni la opinión pública, salieron a felicitar al gobierno. Las encuestas de opinión han castigado al propio Ministerio de Educación, y los actores políticos detrás de la protesta juvenil han resumido el hecho en que el anuncio no es suficiente y que el programa de Matrícula Cero debe ser definitivo y de cobertura universal.

El programa gubernamental fue sorpresivo, incluso para los rectores de los públicos Sistema Universitario Estatal SUE y RedTTU, que no entienden las lógicas que llevaron a la propuesta, ni los criterios técnicos que está empleando al respecto el Ministerio para su reglamentación. Asimismo, asociaciones como ACIET y ASCUN tampoco fuimos consultadas.

Entre tanto, el sector privado trata de sobrellevar el peso del abandono. El Fondo de Solidaridad para la Educación, creado por el Gobierno con la pandemia, también asignó recursos solo para las IES públicas y nada para las privadas, y las reglas de juego terminaron de consolidarse como asimétricas: Las IES públicas, con costos de matrícula más bajos y parcial o totalmente subsidiados, crecieron en plena pandemia, y las IES privadas cayeron, sin apoyos del Estado a los estudiantes y con limitaciones presupuestales para otorgar suficientes descuentos y becas.

Bien lo señaló en agosto pasado el rector de la tradicional y acreditada Universidad Central, de Bogotá, Jaime Arias Ramírez, cuando afirmó que (con Matrícula Cero)“se ha hecho menos conciencia de que son las universidades privadas las que albergan un porcentaje muy significativo de los estudiantes de pregrado de estratos 1, 2 y 3, quienes también se movilizaron y expresaron en el reciente paro nacional; de que también estos hogares han sido duramente impactados en sus finanzas por los efectos de la pandemia; y de que gracias a su enorme esfuerzo y al de las universidades privadas no solo se ha puesto buena parte de la cuota de la ampliación de la cobertura educativa superior en Colombia en los últimos 30 años, sino que la deserción no ha sido mayor a la padecida” .

Desconocimiento del esfuerzo privado

Así sea administrada por particulares, la educación superior privada responde a un servicio público de naturaleza social; ayuda a cumplir los fines del Estado y, en complemento, apoyo y a veces sustitución de la imposibilidad de la educación superior pública, llega hasta los más recónditos rincones del país a brindar formación. Y para ello rinde cuentas, se ajusta a las demandas y requisitos que pide el Gobierno, y aunque los diplomas se encabecen con “República de Colombia”, las IES privadas tienen que autosostenerse y financiarse solas.

“La educación superior privada en Colombia no es, como algunos olímpica y erróneamente lo han afirmado, un negocio. No tiene ánimo de lucro, y cuando las matrículas caen, su operación puede verse afectada de manera significativa. Como está contemplado en la Ley 30 de 1992 (art. 98), las IES no tienen ánimo de lucro. Esta situación, que para muchos es compleja y difícil de comprender, exalta la vocación y el compromiso de IES que por décadas difícilmente han podido sobrevivir con los ingresos de matrícula, que se debe gestionar constantemente para alcanzar niveles que permitan semestralmente el equilibrio y sostenibilidad que garanticen su continuidad y permanencia en las regiones donde tienen presencia”.

Así han sido las reglas de juego. Pero la pandemia ha golpeado a todos, sin excepción. Gracias al esfuerzo financiero del Gobierno, las IES públicas, en su gran mayoría, han crecido en este año y medio de pandemia, pero las privadas no. Los análisis detallados de EL Observatorio de la Universidad Colombiana muestran cómo entre 2019 (sin pandemia) y 2020 (con pandemia) el país bajó de 297 a 264 IES con estudiantes, y cómo el 79% de las universidades públicas colombianas ganaron estudiantes (por los apoyos del Gobierno), mientras que el 93 % de las privadas perdieron.

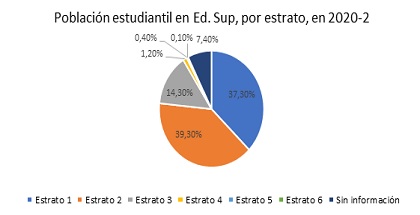

Al certero diagnóstico del Dr. Arias habría que precisarle que las universidades privadas albergan el 26 % de toda la matrícula del sistema de educación superior, pero que también hay instituciones universitarias, tecnológicas y técnicas que tienen un 20%. El 54% corresponde a las IES públicas.

Sin ayuda financiera del Gobierno, el sector privado corre el riesgo de seguir viendo la desaparición de IES, y esto no sólo significa un duro golpe a la iniciativa privada, sino también la ausencia de la educación superior de muchos municipios, el aumento de costos transaccionales de la interacción educativa, la presión sobre las IES públicas, y la desilusión de cientos de miles de estudiantes colombianos que se consideran discriminados por no poder haber sido recibidos en IES públicas, o por pagar muchas veces matrículas más altas en las IES privadas, carentes de apoyo estatal.

¿Hacia dónde vamos?

Matrícula Cero es una valiosa oportunidad para el país y su sistema de educación superior… como primer paso. Si se optimiza en cobertura, reglas de juego y proyección real en el tiempo, puede consolidarse como un programa exitoso.

Está a tiempo de ajustarse, antes que la incomprensión y confusión del estudiantado y la opinión pública, la inequidad y discriminación del sector, y la ausencia de reglas claras, lo conviertan en una olla a presión que heredará el próximo gobierno, sea quien sea el sucesor de Iván Duque.

Desde ACIET ofrecemos la voluntad, capacidad técnica y articulación como asociación para apoyar estos esfuerzos.